ناجي العلي والراية المرفوعة… / مريد البرغوثي

ناجي العلي

ناجي العلي

مريد البرغوثي ( فلسطين ) الجمعة 31/8/2018 م …

عن ناجي العلي، كتب الشاعر والروائي الفلسطيني القدير مريد البرغوثي هذا المقال الجميل بعنوان “الشجاعة هي ناجي العلي ” في “الآداب” صيف ٢٠٠٢.

نعم. يشقى المعنى قبل أن يعثرَ على تعريفه، ويشقيك. يحيلكَ على القواميس والنظريّات وآراء الباحثين وأصحابِ الاختصاص. لكنّ حياة ناجي العلي تُغْنينا عن أيّ بحثٍ آخر في معنى الشجاعة.

مريد البرغوثي

مريد البرغوثي

هو ابنُ الحياة التي تسمّيه جدّاتُنا، العارفاتُ بطبع الدنيا، “ابنَ موت.” كأنّ الوجدانَ العاصفَ في كلّ أوان لا يقضي عليه إلّا موتٌ عاصفٌ قبل الأوان. وتخبرنا الفيزياءُ أنّ الموجة العالية تهوي بقوة وارتطام ووضوح. ولا أدري إنْ كانت هذه المعاني ماثلةً في خيال تلك السيّدة الهنغاريّة المجهولة التي تَصادَف أنْ جاورتُها مائدةُ عشائنا في مطعم في فندق بودابست صيف العام 1984.

حنظلة

حنظلة

في ذلك العام، جاء ناجي ووداد وأبناؤهما، خالد وأسامة وجودي وليال، لزيارتنا في المجر للحصول على مزيدٍ من العلاج الطبيعيّ لإصابةٍ في ساق البنت الصغرى. كنتُ وناجي وأصدقاء آخرون نتحدّث (بالعربيّة طبعًا) على مائدتنا، والكمنجاتُ تواصل عزفَ موسيقاها الغجريّة الساحرة وأغنياتِها الحزينة، بينما جلستْ تلك السيّدة مع رجلها إلى مائدة مجاورة يتحدثان باللغة المجريّة. كان واضحًا أنّ السيّدة تنظر، من حين لحين، إلى مائدتنا، خصوصًا كلّما كان ناجي العلي يتحدّث. وفجأةً رفعتْ كأسَ النبيذ الأحمر وقالت بالمجريّة وبصوتٍ ودود: “في صحّتكم.” رددنا تحيَّتها. غير أنّها، متشجّعةً بكوني أخاطب النادلَ باللغة المجريّة، عدَّلتْ من وضع كرسيّها قليلًا، وقدّمتْ نفسها وخاطبتني قائلة: “زوجي وأنا نحتفل بعيد زواجنا الفضّيّ. نحن متزوّجان منذ خمس وعشرين سنة. قل لهذا السيّد (وأشارت إلى ناجي) إنّني أراقبه منذ وقت وهو يتحدّث بلغةٍ لا أعرفها.” قلتُ لها: “إنها اللغة العربيّة يا سيّدتي.” فواصلتْ كلامها:

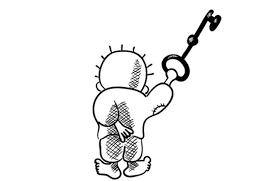

“قل للسيّد إنّ وجهه سيظلّ في ذاكرتي. فأنا أتخيّله في مقدّمة جموع من البشر، وفي يده رايةٌ مرفوعةٌ، ويمشي كما لو أنّه يركض.”

ترجمتُ لناجي ما قالته السيّدة بالحرف الواحد، فاتَّسعتْ عيناه ذهولًا ودهشةً مستغربًا ما سمع، وقال لي: “وَلَكْ شو أسَوّي؟” ثمّ قام وصافحها، فعانقتْه وفي عينيها لمعةٌ تذكِّر بالدمع. ثم عاد إلى مقعده.

المؤكّد أنّني نسيتُ ملامحَ السيّدة، وربّما تكون غابت عن دنيانا. لكنّ المؤكّد أيضًا أنّني لن أنسى كلماتِها عن ناجي. ومَن يدري: لعلّ صورتها عبرتْ ولو ومضًا في خياله هو، عندما فاجأه كاتمُ الصوت في منفاه البعيد سنة 1987. ساعتها، وفي ذلك اليوم 22ـــ7 (وهو ذكرى زواجنا، رضوى وأنا!)، عندما سَقط ناجي العلي، كان في يده رسمٌ، وكانت في يده راية، وكانت حشودُ البشر خلفه تنحني على حجارةِ انتفاضتها التي استَبَقَها بفنّه وحلمه.

ناجي العلي ابنُ موت. كان يعرف. وكان مستعدًّا. روحُه هي الحدود القصوى من كلّ شيء. ليلتُه طويلة. نهارُه لمحة. كان يرى موتَه كلَّ صباح ويواصل، كأنّه لم يره. كأنّه لا يراه. يتزايد خصومُه وأعداؤه والمذعورون منه مع كلّ رسمةٍ جديدة، ويواصل كأنّ رسمتَه تحميه بدلًا من أن تهدِّدَه. يندفع في مشيته كشهابٍ سماويّ. لا يتلعثم في مسألة الوطن. لا يغفر لأحدٍ في مسألة الوطنيّة. لا يضرب أخماسًا في أسداس. ولا يحسب الحسابات. لا يسمح لشرطيٍّ جاحظِ العينين بأن يسكن في غرَف نفسه يوسوس له بما يجوزُ وما لا يجوز، وما يجلب الربحٓ وما يدرأ الخسارة.

رسومُه، حين نعيد تأمّلَها في كلّ مرة، هي التي ستبرهن على ذلك، لا ما يقوله عنه صديقٌ مثلي عرفه عن قرب، وعرف دخائلَ نفسه الباهرة، وتابع عملَه في كلّ صحيفة تَسَبّب في مضاعفة انتشارها، وفي كلّ بلدٍ أجبره تاريخُنا العامّ وتاريخُه الشخصيّ على الإقامة فيها.

الصبيّ المولود في قرية “الشجرة” لم يذْهب منها إلى أيّ مكان إلّا مُكْرَهًا: إلى مخيّم عين الحلوة في صيدا، وبعده بيروت، وبعدها الكويت، فبيروت، فلندن، فـ… مقبرة سري، حيث مازال هناك يواصل آخرَ اضطراراته لعلّه يرتاح منهم جميعًا: من الولايات المتحدة الأمريكيّة، إمبراطوريّةِ الشرّ وسنامِ العدوان، ومن “إسرائيل” التي تقيم في فكرتها الإبليسيّة وتقيم في كثيرٍ منّا أيضًا. ولعلّه يرتاح ممّن رسموا تاريخَنا المعاصر على هذه الشاكلة القبيحة المرهقة المكلفة، ممّن كرهوه، ومن حرّضوا على قتله، ومَن اتّهموه في فلسطينيّته، ومَن تآمروا على صيده بكاتم الصوت، ومَن نفّذ الجريمة وأفلت من العقاب واختفى في أكثر أشكال الغموض التباسًا وقسوةً حتى اليوم.

لا دواء لعبقريّتكَ.. إلَّا القتل

هل كان ممكنًا أن يظلّ ناجي العلي حيًّا إلى الآن ـ أقصد هذا “الآن” بالتّحديد حيث وَقَعَ لنا كلُّ ما كان يَخْشاه؟

فاطمة تتعجَّب من زوجها الختيار وهي تراه يَطلب منها أن تغلق البابَ والشبابيكَ لأنّه يريد أن يقول “تسقط أميركا!” ويخاف أن يَسْمعَه أحد ويقتله. كان يخشى من يومٍ تُوضَع فيه باقةُ زهور على قبر السادات، صانعِ كامپ ديڤيد، فإذا بها الآن باقاتٌ لا باقةٌ واحدة. كان يَخْشى من المستوطنات القليلة التي كانت في زمانه بُقعًا متناثرةً على أرضنا، فإذا بأرضنا “الآن” تصبح بُقعًا متناثرةً بين المستوطنات. كان يريد استردادَ أمواج عكّا، فإذا بنا الآن نتمنّى زبدَ الدولة. كان يتمنّى إعدامَ مرتكبي مجزرة صبرا وشاتيلا، فإذا بهم وزراءُ متنعِّمون في لبنان وفي “إسرائيل.” كان، وهو النحيلُ الذي تكاد ضلوعُه تَبِينُ من خلال قميصه، قادرًا على إلحاق الأذى بالملوك والرؤساء والجنرالات والدكتاتوريّات الراسخة المسيَّجة بالمباحث والمخابرات والمعتقَلات والجلّادين والكذب والفِعْلة التي لا تقال والقولِ الذي يشبه الفِعْلَة. كان يُقْلق نهاراتِهم ولياليَهم. يَحْبسهم في بروازٍ هازئ في الصفحة الأخيرة، نذيرًا بطيّ صفحتهم إلى الأبد.

الطغاة والكذّابون لا يزالون في أماكنهم، يا صديقي ناجي؛ فقد اختصروا الطريقَ وأَدْركوا أنّ عبقريّتَك لا دواءَ لها إلّا القتل، وأنّ المبارزةَ معكَ لا تُجْدي بالسلاح نفسه.

هؤلاء قومٌ لا يَردُّون على الفنّ بالفنّ، ولا على الرأي بالرأي، ولا على الحجّة بالحجّة. إنّهم مسدَّساتٌ في طور الاستعداد، قضبانٌ على النوافذ الرطبة، كرابيجُ تغطّي كوكبَنا كخطوط الطول والعرض. وكان واضحًا لي، ولكَ، ولكلّ عارفيك، أنّ نجاتَكَ مستحيلة. كان واضحًا أنّهم سينالونَكَ حتمًا. وعندما قلتُ لك، وأسامة الصّغيرُ يَلْهو حولنا في المنفى الأوروبيّ البعيد، “ليتَهم يَصْبرون عليكَ قليلًا حتى يَكْبرَ أسامة على الأقلّ،” قلتَ لي إنّك حتَّى هذا الأمر فكَّرتَ فيه، وتساءلتَ: “ماذا تَرك لنا أهلُنا ليطمئنّوا على مستقبلنا؟” وشرحتَ لي أنّهم سيدبِّرون أمرَهم في هذه الدنيا، ولو من الصِّفْر، كما دَبَّرتَ أمرَكَ، أنتَ الطفلَ اللاجئَ المعدمَ الذي اشتغل بيديْه بأيّ صنعةٍ تسدّ الرمق.

ما تبقّى لنا

أعود إلى الصحف القديمة، فأجد آلافَ المقالات والتعليقات والوعود والخطب والمدائح و… أجد رسومَكَ. أسألُ نفسي: ما الذي بقي من تلك الصحف سواكَ، ومعكَ حفنةٌ من أقلامٍ قليلةٍ شريفةٍ لم تتلوَّنْ كما تَلَوَّن معظمُهم بكلّ الألوان التي لا تحبّها؟ وأصبح لزامًا علينا التأكّدُ شهريًّا، مع موعد قبض المرتَّبات، من صمود المثقّف العربيّ في موقفه المعروف عنه!

عقلي يطالبني بالاكتفاء برسومكَ بعد غيابك، وأَشعرُ بالامتنان للأجيال الجديدة من الشباب إذ تعيد تقديمَكَ إلى الناس في كلّ بلد. لكنّ قلبي يقول لي إنّ فنّكَ، حتّى فنّك، لا يُغْنيني عن حضورِكَ الشخصيّ: حيًّا، كاملًا، قويًّا.

تعالَ يا رجل.

تعالَ أيُّها الشجاع.

تعالَ يا صديقي،

عَلِّمْنا كيف يكون الفنّان.

وعَلِّمْنا كيف يكون ابنُ آدم.